SEARCH RESULTS FOR "書評"

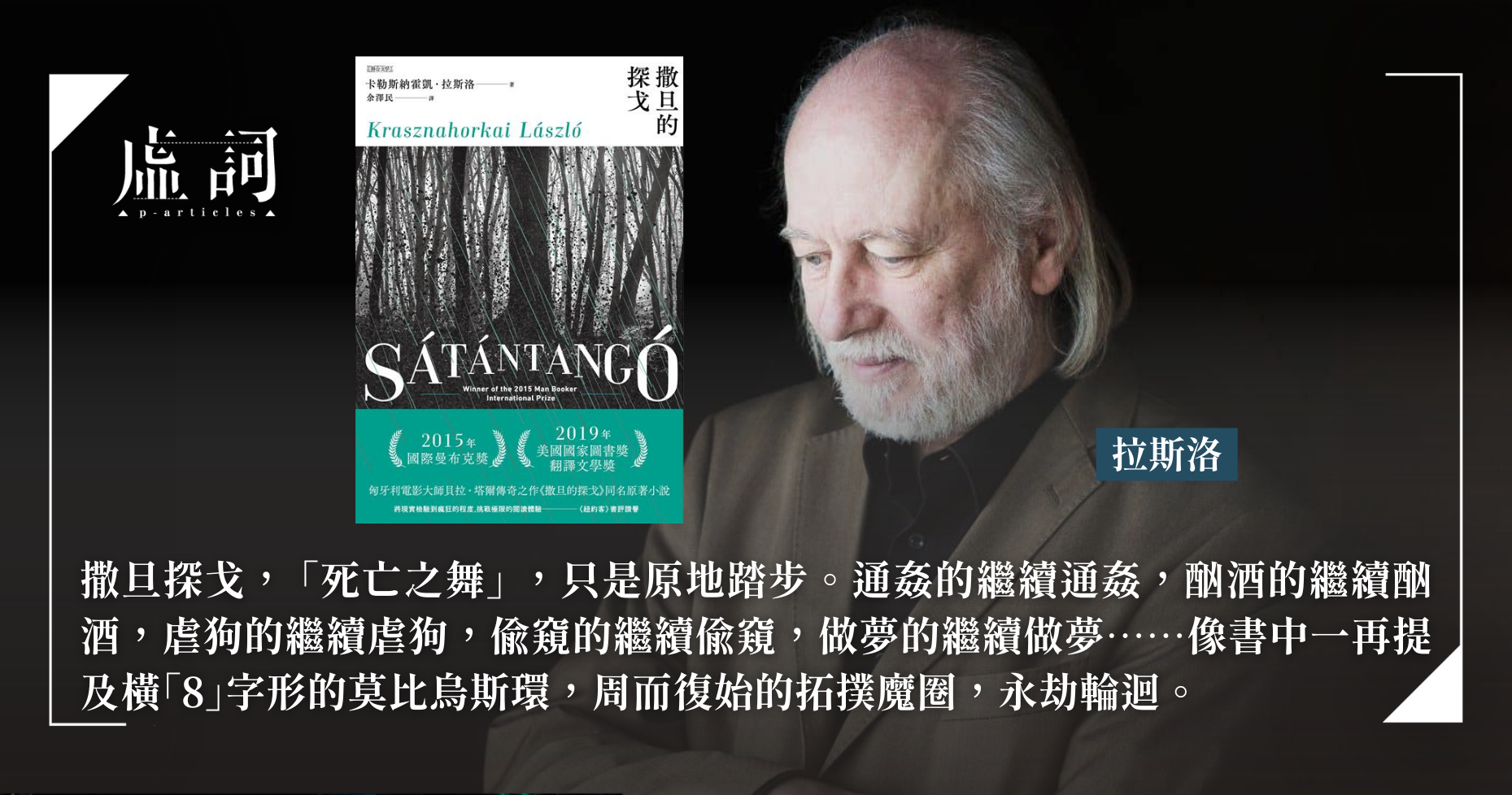

蜘蛛網之舞——火中虐讀《撒旦探⼽》

書評 | by 蔡元豐 | 2025-12-30

蔡元豐傳來今年諾貝爾文學獎得主克拉斯諾霍爾卡伊.拉斯洛的代表作《撒旦探戈》評論,指出該書以十二章節模擬探戈舞步,透過「前六章」推進情節與「後六章」逆向重述,構建出如莫比烏斯環般原地踏步、永劫輪迴的敘事迷宮。故事描繪了騙子操控愚民的荒誕行徑,營造出充滿廢墟感與反烏托邦色彩的末日景象,藉此諷刺威權謊言及人性的盲目希望。蔡元豐認為觀乎全書,與其說是「隱喻」,不如讀作連結歷史與當下的「換喻」,是一部結構錯綜、猶如蛛網般的「複雜文學」。

席捲全球的文化力,不是只憑政府大撒幣:讀《韓流憑什麼!》

書評 | by 許景雅 | 2025-12-29

針對席捲全球的韓流現象,許景雅指出《韓流憑什麼!》一書跳脫了過往僅歸因於政府「大撒幣」政策的簡化觀點,轉而從歷史與文化研究視角進行批判性審視。書中強調,韓流成功的關鍵在於民間互動、共創文化與數位平台的擴散;無論是偶像產業或網路連載,均體現了閱聽眾積極參與的動態過程。許景雅認為,該書不僅是歷史紀錄,更揭示出韓國如何歷經後殖民時期的自我探索,從而確立文化自信。韓國成功將「被展示的文化」轉化為具主體意識的「文化品牌」,並重新定義了屬於自身的美學價值與精神內涵。

夜讀隨筆:水底詩社三人詩選《星的答案悄悄成形》

書評 | by 任弘毅 | 2025-12-09

任弘毅傳來水底詩社《星的答案悄悄成形》讀後隨筆,以此書作為學習「感受」的起點。他指出詩集中,翳陽直面疼痛以確認存有,一土以佛性解離轉化創傷,陳謨則在靈肉衝突中尋求詩的鬆綁。作為詩社成立初期的見證者之一,任弘毅稱三人不執著於技藝較量,反以強大的共情能力在喧囂中築起防線——這或許就是他們獨有的,在水底呼吸的能力。

軟科幻的魅力與強悍:只有愛不夠,你必須恨——讀金草葉《派遣者》

書評 | by 郝妮爾 | 2025-11-24

郝妮爾讀畢韓國作家金草葉新作《派遣者》,認為其是她集過往靈光與意志於一身的重要長篇小說。《派遣者》雖以人類對抗外星「氾濫體」的末日戰爭為背景,實則探究著共生、身份與意識,人類何以為人的哲學命題。郝妮爾指出閱讀此書不僅需愛其強大包容,還須恨其挑戰人類個體性,皆因金草葉以小說提出只有愛不夠,人類要以恨記住自己,才能保有自我與回歸的力量。

邪火/(後)惡女的栽種與死亡——談《橋上的孩子》

書評 | by 雨曦 | 2025-10-09

雨曦傳來陳雪的自傳體小說《橋上的孩子》書評,指出其以自傳體筆法將童年創傷、「性」與「愛」的糾葛編織成一座迷宮。雨曦指出《橋》一書使他聯想到七等生〈散步去黑橋〉,看見陳雪在處理童年時,下筆的狠勁。雨曦認為陳雪透過極度克制又暴烈的敘述,把偽裝、孤獨與重複破碎的自我轉化為書寫的救贖,讓讀者跟隨記憶重走創傷現場,見證從破碎到開花的可能。

批評,一種香港的姿態:讀張歷君《文學的外邊》

書評 | by 徐雨霽 | 2025-09-10

徐雨霽讀畢張歷君的《文學的外邊》,指出書名「外邊」一詞意涵豐富,既點明香港在華語文學中的邊陲位置,也象徵其作為一種「走向他者」、聯動世界理論的開放姿態。此「外邊」性更是一種批評方法,呼應陳冠中提出的「香港作為方法」的視角,以「視差」重構內外疆界,使〈魯迅「內面」之發現〉一章可謂書中的「文眼」,以魯迅「內面」研究在冷戰香港的發現為核心,揭示曹聚仁與李歐梵在冷戰的特殊語境下,如何突破意識形態的二元對立,開闢「非左非右」的第三條路,構成香港面對中國與世界的文化隱喻。

斑駁卻純粹的愛情模樣——讀孫梓評《男身》

書評 | by 林淑可 | 2025-08-27

林淑可傳來孫梓評的長篇同志小說《男身》書評,指出小說裡出現的每一個「他」仿如主角桂和成長中重要的人,而桂和在多段關係中所顯露的孤獨、懦弱與心碎,深刻地折射出現代都市人的疏離感。林淑可認為,桂和在「男街」書店拿著牛皮紙袋的象徵,點出同志戀情無法見光的酸楚與掙扎。儘管成家一事對同志或許終究是個華麗的夢想,但正因沒有所謂正典而傳統的存在,才能讓愛顯得更為淬鍊且純粹。

菩提在世間

書評 | by 亞C | 2025-08-26

亞C偶然間覓得邵頌雄先生的《大時代的蜉蝣》,指出《大》的可貴之處在於「收錄的文章不少都是出於已經消失的媒體,曾存在於網絡上的」,而書中不少文章都書寫著過去,為此書添上一層色彩。作者邵頒雄先生是專研佛學的名家,亞C細數了一些書中曾提及過的佛理,並形容作者善於將哲思與「禪意」收於不少看似生活瑣事的記錄書寫裏;讀者能在他不同類型的文章中讀到別具匠心的意境,繼而引發思考有所領悟,或許能覓得那藏匿於身邊的半點「菩提」。

藝術家的人生笑著笑著就哭出來了:讀《The Artist:藝術家的鳥生活》

書評 | by 汪正翔 | 2025-08-05

汪正翔讀畢《The Artist:藝術家的鳥生活》,認為作者Anna Haifisch透過幽默諷刺的筆觸,呈現藝術世界的荒謬、套路與殞地。《The Artist》中批評當代藝術被誤解為遠離現實、缺乏誠意與美感,實際上卻高度學術化且關注社會議題。從自以為獨特的創意幻滅,到藝術市場的殞酷真相,又揭示當代藝術繁榮背後,個別創作者的孤獨與焦慮。藝術家在巨大產業與個人夢想間的落差中掙扎,試圖以專業自勉,卻難以進入那個不存在的「藝術夢」。

「怪異」背後的意義:讀杜正勝《物怪故事解:中國亙古流衍的心態》

書評 | by 邱常婷 | 2025-07-01

邱常婷讀杜正勝《物怪故事解:中國亙古流衍的心態》,指出物怪是「非常」的存在,源於人類對未知的恐懼與想像,根植於集體無意識或文化積澱的「常」被打破。這些看似怪誕的故事,實則承載著深層的文化密碼、社會慾望與歷史脈絡,是古人理解世界、傳遞知識的方法,甚至成為上位者政治操控的媒介。

惡毒、真實、密教:關於辛波絲卡與文學通訊

書評 | by 雨曦 | 2025-06-11

雨曦讀畢《辛波絲卡談寫作》,指出辛波絲卡在這本書以幽默犀利的筆鋒,戳破創作者的自我陶醉與抄襲迷霧,並以「脆弱的植物」或「餐廳菜單」等生動比喻,回應年輕作者的迷惘。從《辛》中可看到辛波絲卡對文學本質的深刻洞察,用幽默與智慧解構創作困境,強調天賦與耐心並重,並鼓勵創作者以謙遜和自我批判的態度,擁抱生活的真實面貌,創作出有血有肉的作品。

在「自由通行」之間的短暫假期:評《監獄中的哲學課:探索自由、羞愧與救贖的生命對話》

書評 | by 王奕蘋 | 2025-06-03

王奕蘋讀畢《監獄中的哲學課:探索自由、羞愧與救贖的生命對話》,指出作者維斯特在英國監獄教授哲學的經歷為核心,交織個人創傷與受刑人的故事。維斯特在獄中向囚犯教授哲學,帶領他們探討自由、善惡與命運等議題,在一個受限環境中尋求心靈救贖的過程。書中亦提及社會對惡的定義與污名化,亦令王奕蘋與讀者不禁探問「裡面的人生」與「外面的我們」之間的聯繫,重新思考自由與善惡的界線。

葛亮 《靈隱》讀後 ── 疫後和時代變異之際的一封情書

書評 | by 克琹 | 2025-05-08

克琹讀畢葛亮小說《靈隱》,認為葛亮以精湛的文筆,將香港「弒妻案」、SARS與疫情等真實「現象」融入故事當,更以三段鏡像構築小說結構,令整本小說宛如一封寫給疫後倖存者的深情「情書」。小說的故事精彩,甚有許多值得思考玩味再三的句子,一如既往地交織飲食文化、語言變革與人性幽微。

歷久常新的經典:重新細讀也斯《剪紙》

書評 | by 陸裕欣 | 2025-05-08

陸裕欣近日重讀也斯小說《剪紙》後,認為小說透過主角喬和瑪瑤的故事,揭示香港人在中西文化交匯下的身份認同困境與回歸前的浮城焦慮。喬偏向西方,沉浸於《紐約客》與梵高裙子,卻無法擺脫不中不西的迷失;瑤執著傳統,剪紙刻畫虛幻的中國文化,卻與現代香港格格不入。兩人精神的不穩—喬與牆上紅鳥互動、瑤幻想的唐,均在魔幻現實主義的渲染下,折射出香港社會的多元與不安境況。

或者這一代:評李照興《等到下一代:香港流行文化與身分認同史備忘錄1970s~2000s》

書評 | by 陳盈棻 | 2025-05-02

陳盈棻觀畢文化評論人李照興新書《等到下一代》,認為李照興在書寫這本書的起手式頗具哲學家班雅明式博物誌的色彩,不但是個人的回憶錄,更試圖藉由文化研究途徑的視角,補充2019年前後以來台港學術界流行的一種論述策略,亦即從政治經濟學的角度,分析重大歷史事件如何塑造香港的共同體意識,透過歷史的縫隙串聯不同時期的香港日常消費文化片段,探究在地身分認同的前世今生。

為了自由而直行:讀邱永漢《我的青春臺灣,我的青春香港》

書評 | by 林介如 | 2025-04-12

著作等身、在日本被奉為「賺錢之神」、同時是直木獎首位非日籍得獎作家的邱永漢,1994年寫下的自傳《我的青春臺灣,我的青春香港》,於百年誕辰之際推出全新中譯本。全書回溯他動盪不安的前半生,藉由他的「青春」經歷,我們讀到的是臺灣作為殖民地所遭受的不平等對待,以及政權更迭後的暴力與壓迫,種種不穩定的因素構築了這一代人的青春。

餘波中的掙扎,如何拔除離婚滋生的腐朽回蕩?——讀Rachel Cusk的《Aftermath》

書評 | by 王駿業 | 2025-03-26

王駿業傳來《Aftermath》書評。他分享在一次歐遊之旅閒逛書店,因一頁設計精緻的書封而認識到英藉作家Rachel Cusk。她的敘事風格冷峻而幽默,有著哲學性的洞察力,卻處處流露身為兩兒之母的溫度。《Aftermath》為Cusk個人經歷離婚的記錄,通過書寫一連串人物相遇和對話,作品揭示出離婚對價值結構的衝擊,以及在災難餘波後活下去的可能。

董橋的《從前》:一縷青煙裡的文心雕龍

書評 | by 凌宸 | 2025-03-18

凌宸傳來董橋《從前》的書評,他認為此書是一場遲暮的茶敘。茶是陳年普洱,紫砂壺底沉澱的歲月,是民國文人的長衫,是英倫書齋的壁爐餘燼,是香港報館的鉛字墨香。凌宸指出,董橋的文字像蘇州園林的漏窗,乍看玲瓏精巧,細觀則借景生情,筆下的人、物、書,總在雅緻中藏一抹淒清,如寒梅映雪,香冷而意遠,讓讀者從中感受到董橋文字的雕琢。

川普又來了——《美國秩序:保守主義華人眼中的川普主義》書評

書評 | by Sir.春風燒 | 2025-02-11

春風燒傳來《美國秩序:保守主義華人眼中的川普主義》的書評,他振示川普是戴罪之身,身負「封口費案」全部34項罪名;至於個人品格,就為人詬病更深了:傲慢自大、信口開河、煽動民粹、侮辱女性、歧視少數族裔、冒犯LGBT、盲目排外、漠視環保、疏遠盟友、反全球化……簡直罄竹難書。然而,這次大選的結果卻明確告訴人們,原來在多數選民眼中,以上罪名沒有表面看起來那麼重要。春風燒想,選民不是瘋了,只是所惡有甚於此。

道聽途說的經典累積成幻夢,一趟打破生死界限的旅程:澀澤龍彥《高丘親王航海記》

書評 | by 瀟湘神 | 2025-02-06

9世紀中葉,已入佛門的日本皇族高丘親王來到中國。當時距唐武宗滅佛才經過十餘年,慘遭挫敗的佛教尚未恢復。或許正因如此,高丘親王未久留中國,而是前往佛教的故鄉天竺。然而,他卻從此踏入神祕,渺無聲息,有消息指出他在馬來西亞南部逝世,死因成謎。幾百年後,日本民間流傳一種說法:親王的下場並不尋常,據稱他遇到猛虎,遭虎吞食而亡……這短短一年間,高丘親王究竟經歷了怎樣的旅程?為何最終死於虎口?這份謎團無人知曉。但正是這懸於遙遠時空外的未知,封存了無限可能,才為澁澤龍彦創作《高丘親王航海記》提供了想像空間。《高丘親王航海記》並非解謎之作,而是一部想像力豐沛、異國情調濃厚的小說。高丘親王行經的古代諸國,皆採用當時中國譯名。然而,9世紀離大航海時代尚遠,即使是中國的記載,也多半是道聽途說,或原本有根有據的事物,在口耳相傳中失真而變得荒謬。作者無意描寫真實,不打算宣稱那些遙遠國度真有如此妖艷獵奇的風土民情。親王彷彿從未離開日本,只是一頭撞進那些道聽途說的經典累積而成的幻夢,經由幻想的濾鏡朝內在自省。作者為親王虛構了前往天竺的理由,這份虛幻的追尋不斷在旅程中閃現,他根本無暇「發現」,因為無論遇見什麼,都會透過那些異象與怪物回顧自己的人生。

隱世生活不隱世

書評 | by 亞C | 2024-12-02

香港作為一座公認的高密度城市,其實尚餘很多自然和鄉村散佈在高樓之外。自然書畫家葉曉文搬進了位於香港東北角落的荔枝窩,這幾年內,她獨自在這個藏身於自然的原始客家圍村裡生活,並一直保持創作,將居於此處所經歷,所體會的種種,寫成了自己的新書《隱山:山居日月筆記》。亞C傳來書評,指出此書不只有「寫」,更有「畫」。「書」與「畫」都是兩種十分重要的藝術創作形式,並且兩者編排在一起時,常會蘊藏著某種特別的聯結,產生各自單獨「存在」時所沒有的藝術效果。書中一切都是淡淡的,那份細緻與用心,並且配上與之呼應的文字,更為傳神地抓住那位於自然深處的日常所滲出的有趣細屑片刻。

溫柔而硬頸地活著並註視著——《少年來了》書評

書評 | by Sir.春風燒 | 2024-11-14

春風燒傳來《少年來了》的書評,他認為這是韓江的一部很重要的小說。《少年來了》以韓國五一八光州民主化運動為核心,寫在光州事件裡決定留下來的少年。韓國近20年井噴式湧現以轉型正義為題材的優秀敘事作品,彷彿提醒每個韓國公民,已經長出的現代文明的嫩芽,是靠無數手無寸鐵的平凡人篳路藍縷栽種出來的。過去韓江在專訪中提及,寫作這部小說時,每寫一章都很煎熬,有過動念不想再寫下去,停筆數日緩緩,才能又提筆。「少年來了」四個字充滿張力在立場各異的個體身上顯出不同的顏色,而韓江也正是用這樣的反差去體現真實和殘酷。他指出,韓江不是試圖解構某種抽象的機制或權力關係,而是將愛恨融入具體的人際關係和生命歷程中,細膩地刻畫出個體在時代洪流中的隨之起伏與無力感,緩緩滲入讀者的皮膚內。但願我們都有如韓江的眼睛,溫柔而不失硬頸地活著,並冷眼註視著這個世界。

村莊與全球:評沈艾娣《傳教士的詛咒:一個華北村莊的全球史(1640-2000)》

書評 | by 梁右典 | 2024-11-05

全球史與地方史的關係在近年愈來愈受到矚目,沈艾娣教授(Henrietta Harrison)是其中最具代表性的學者之一。她是現今牛津大學中國史教授,主要研究是清代以來的社會文化、華北鄉村與宗教。梁右典傳來沈艾娣《傳教士的詛咒:一個華北村莊的全球史(1640-2000)》的書評,書中特別指出在於其從「鄉村」的角度,指出一種以往被忽略的關聯性,以中國山西的鄉村洞兒溝,竟與遙遠的羅馬教廷有密切互動,成為史料記載與歷史記憶的事件,這就將歷史的面貌推進至鄉村內與全球化的可能關聯,由此爬梳它們千絲萬縷的線索,並透過微觀史學與宏觀視野的交相運用。作者是從村莊的角度出發,吸收學界過去從殖民史的研究角度與所得成果,所以作者看到的歷史面貌非常不同,呈現出「融化在參與的人群裏」的想法。

身為不屬任何一國的Patriot——《我想理解:漢娜·阿倫特訪談與書信》書評

書評 | by Sir.春風燒 | 2024-11-04

身為二十世紀最具影響力的思想家之一,阿倫特思想涵蓋政治學、哲學、歷史和社會學,尤其對極權主義、革命、自由、公共領域和人類境況有著深刻的認知見解。南京大學出版社最近出版了新書《我想理解:漢娜·阿倫特訪談與書信》,阿倫特的開放包容、敢於發表冒犯同民族人的意見的勇氣,在在可見,令人折服。春風燒在書評中點出阿倫特對當代社會權力結構與個人自由之間的關係的審視。他認為,阿倫特積極介入不同議題,但她並非屬於任何一國的Patriot,而是現代文明照臨下人類公民社會的Patriot。

從〈無人之境〉談哀悼──讀葉梓誦的《斷層路徑》

書評 | by 海鹽 | 2024-10-01

海鹽在讀葉梓誦的《斷層路徑》時,見到當中提到在「往事的種種罪疚與哀傷並不能消除,只能不停地重複着哀悼的手勢」。令他聯想起陳奕迅的〈無人之境〉所表達了對愛人分離的傷痛與追憶,以及遺忘的困難。當一段感情結束,外界要求人們將對方藏進心底,彷彿要抹去一切記憶,然而這種遺忘的要求反而顯示了遺忘的不可能性。歌詞中的「共你隔着空在秘密通電,挑戰道德底線」猶如生者與幽靈之間的隱秘對話,這種交流不斷生成與變化,強化了幽靈的存在。 他亦寫到他方這一詞彙令人思考,除了地理上的遙遠,它也可以指向內心深處的記憶與情感。在電影《情書》中,主角的目光始終追隨已故的未婚夫,彷彿在與過去的幽靈溝通,漸漸與當下的現實斷開聯繫。要將目光從他方拉回當下,需要不斷地哀悼與重複,從而讓幽靈的面容變得模糊。在書寫中,面對內心的痛苦,海鹽試圖建立一套新的文字系統來表達那些無以名狀的情感。他知這是一個艱辛的旅程,但仍舊希望能夠透過這些書寫,找到生存的意義與出口。並希望得到w的祝福。

不再存在的帝國,不曾存在的島嶼,以及疾病的隱喻:帕慕克《大疫之夜》

書評 | by 朱嘉漢 | 2024-09-21

關於瘟疫的小說,光是經典知名的部分,就可以列上許多:薄伽丘《十日談》、狄福《大疫年紀事》、卡繆《鼠疫》、馬奎斯《愛在瘟疫蔓延時》等。台灣作家朱嘉漢認為瘟疫的主題似乎可以迫使作者與讀者面對人性的極致、文明的脆弱、命運的無常,而幾乎不可能看到一個作者不嚴肅處理瘟疫。當他閱讀諾貝爾文學獎得主帕慕克的《大疫之夜》時,發現故事設定於克里特島與羅德島之間的明格島,令他凝視時會不免想起荷馬史詩《伊里亞德》的瘟疫,並且在這不存在的小島的偽歷史中,更清楚鄂圖曼土耳其在覆滅之前的那段矛盾的歷史氛圍。

願成為自己的人——評《雲雀與夜鶯》

書評 | by 騷夏 | 2024-09-12

台灣著名詩人騷夏讀鍾玲玲與鍾曉陽合著的《雲雀與夜鶯》,認為是給追隨兩位大師幾十年的老粉絲限定禮物,當中有能量上的吸引力,有著排除現實以外最純粹的詞語,而「詞/語」這一章節她看得尤其目眩,可以看到作家凝視同一款的詞語,演奏出不同音頻。騷夏又指,她們往返的書信猶如仿日記式片段式隨筆,有著屬於那時代的優雅文字和色溫,讓她聯想起《惶然錄》裡莫名的通電感,或是《楊牧書簡Ⅰ:致瘂弦》的名句:「如果不能做偉大詩人,願做偉大的朋友。」

為了活下去——論太宰治《斜陽》的美學式生存

書評 | by 海鹽 | 2024-09-05

太宰治自殺的前一年寫下《斜陽》,這部也是他女性獨白體的最後作品。海鹽重看女主人翁和子作為一個沒落貴族女性的生存境況,也看見她的愛欲挑戰社會禁忌,其實與她以前一直憎恨的直治,本質上是一致的。他認為和子即使不在意某個具體的欲望對象,但有一種強大的生的驅力要她不停地跨過禁忌,令她總是追求着不可能性、朝着死亡。和子經歷過價值斷裂,令她在自己的生命刻上巴塔耶式的詛咒「至死方休」,她必須為着新的價值戰鬥,並存活下去。

彼此的尊重——從《生之祝禱》看生命的平等

書評 | by 亞德里安 | 2024-08-26

台灣首位芥川獎得主李琴峰推出新作《生之祝禱》,以架空的方式假設胎兒有決定誕生的權利,由此審視關於「生命」意義的各種面向。亞德里安認為李琴峰的作品總有涉及性別/父權議題,即使《生之祝禱》雖是一個婚姻平權的時代,即便社會接受同性婚姻,但仍是充斥著父權。他亦指出胎兒的人權是小說的重心,李琴峰除了著墨於制度設定外,也著墨這制度如何影響人生。胎兒有決定誕生權利的話,人生會否變得順遂,作者表示無法回答,但亞德里安認為似乎從小說結尾可以窺視她的想法。

從日常透出現實感,抗現代主義的感冒——評《雷聲與蟬鳴》

書評 | by 序言書室 | 2024-08-25

最近,香港文學生活館重印了梁秉鈞的《雷聲與蟬鳴》,距離上次文化工房的復刻本,已差不多15個年頭了,序言書室有見文學館版的封面比之前的色彩更斑斕,而且15年以來很多人不曾買到舊版《雷聲與蟬鳴》,銷情一般倒是令他詫異,所以撰文淺談一下。序言從五十年代的台灣現代詩運動說起,觀其脈絡,余光中的新古典主義影響一代香港詩人。然而,也斯回歸日常生活的風格,作為對現代主義、超現實主義的陌生化,或新古典的鄉土或家國題材的抗拒,其態度令序言想起英國政治思想家以撒・柏林的「現實感」。

愛慕頭髮與人妻的好人——評論香港作家曾繁裕的短篇愛情小說

書評 | by 鄭淀濠 | 2024-06-29

曾繁裕今年連續兩屆獲得不同範疇的藝術新秀獎,說到他的愛情小說,不免會先想起《低水平愛情》與《後人類時代的它們》,但鄭淀濠認為他的短篇愛情小說與其長篇不同,沒有社會批判,亦無被情節框架限制,因此當中所談論的愛情就更純粹,實在不應被忽略。鄭淀濠研究曾繁裕小說散文集《三》裡的短篇愛情小說,當中有三種常見元素,包括頭髮、人妻與奪妻者,其筆下的頭髮分別寫出三種愛情:危險之愛、永恆之愛與悲慘之愛。

迂迴駁雜的系譜:評介《天堂春夢:二十世紀香港電影史論》

書評 | by 葉蔭聰 | 2024-06-20

葉蔭聰認為游靜的新書《天堂春夢》並沒有為「香港」下一個剛性定義,「若勉強歸納,大概就是香港公司籌劃的商業電影吧」,只要能用來理解香港電影的,她也嘗試追溯。因此,他認為游靜打開了不少超出我們想像共同體的系譜,而那些系譜呈現出人脈、電影類型及其演變、意識形態主題,三者互為貫穿。游靜的「史論」以周星馳收結,論述其電影的無厘頭與九七的關係,葉蔭聰看見游靜另闢蹊徑的解讀,點出了由粵語片的鄧寄塵、梁醒波等開始,至周星馳電影裡的醜女與反串,形成的一種奇怪的延續。

知道陳雪怎麼帶貨,就知道她怎麼寫小說

書評 | by 陳栢青 | 2024-05-27

臺灣最多產的同志文學作家之一陳雪,於年初推出短篇小說集《維納斯》,作家陳栢青從她的首本短篇小說《惡女書》說起,看她如何從當年的「惡女」蛻變成人妻,卻一路秉持惡女的核心,不必標榜超前,也不必譁眾取寵,僅是忠實地書寫自身,敢於寫人所不敢寫。陳栢青形容,陳雪在《維納斯》裡下手始終殘,依然狠,更顯示了夜市的女兒、老牌同志代言人如何重新召喚同志文學的「商業價值」,讓品牌再生,成為「新世紀網路團購帶貨女王」。

還沒愛夠阿嘉莎:評《阿嘉莎.克莉絲蒂:謀殺天后與她的未解之謎》

書評 | by 張亦絢 | 2024-05-20

台灣作家張亦絢最喜愛的書本之一是《克莉絲蒂自傳》,所以當她閱讀英國歷史學家露西.沃斯利(Lucy Worsley)的《阿嘉莎.克莉絲蒂:謀殺天后與她的未解之謎》,她指自己在先天上有「非常不利的因子」。當沃斯利的說法與阿嘉莎衝突時,她幾乎都還是站在阿嘉莎那邊。在這書評裡,張亦絢談到阿嘉莎的1926年大失蹤事件,以及阿嘉莎拆解女性的世代心結,而她認為沃斯利面對女性文學世代的方式,雖然不無莽撞、血性的直率態度,但說不定連阿嘉莎都會欣賞。

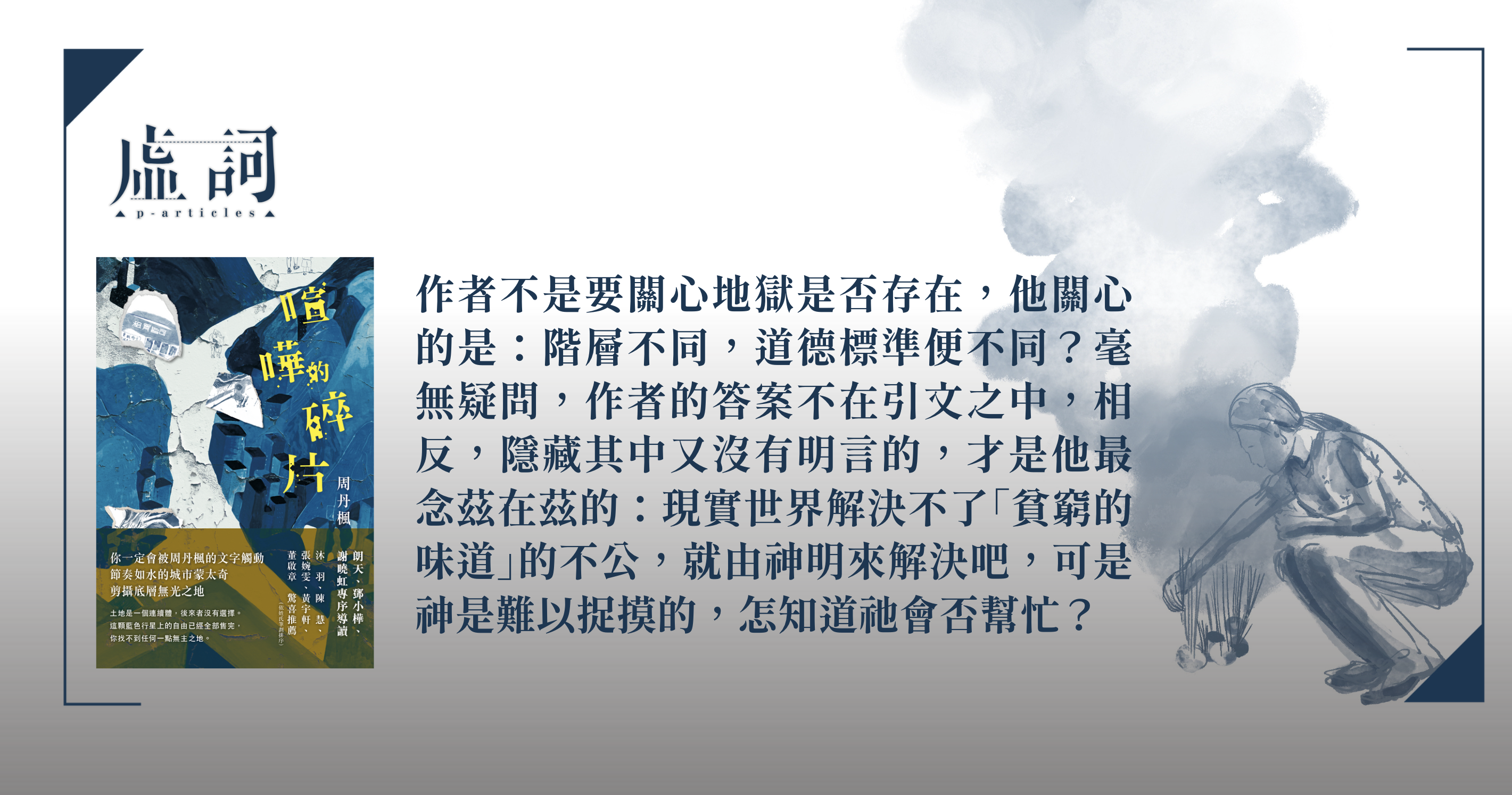

無業卡夫卡:《喧嘩的碎片》中的自chur文化和過剩現象

書評 | by 鄧皓天 | 2024-04-30

鄧皓天讀完周丹楓的《喧嘩的碎片》後,不禁把他和卡夫卡的樣貌聯繫起來,內裡的資本主義敘事和超現代化讓他想起韓炳哲的《倦怠社會》,和馬克・歐傑的「過剩」都市現象。人們自覺信奉「勞者多得」的說法,就會形成一種「自chur文化」,人們抱著「敢搏就會贏」的心態,自然就會chur爆自己去達成不同成就,把無止境的工作和拼搏目標填滿日常生活,最終弄得心力交瘁,成了「倦怠社會」的一員,亦是周所描繪的那些幽邃無明的空洞心靈。

房子作爲身體的隱喻——韓麗珠《回家》的空間意涵

書評 | by 陳嘉歡 | 2024-03-05

韓麗珠小説裏的空間可以是實踐規訓與權力的場所,同時也可以是個體尋求自主的所在,要分析當中的關係,必須要先解答小説中的身體意象如何隱喻個體的主體性。

與史俱進的歷史學家:評提摩希.史奈德(Timothy Snyder)《到不自由之路》

書評 | by 翁稷安 | 2024-03-04

翁稷安讀提摩希.史奈德的新作《到不自由之路:普丁的極權邏輯與全球民主的危機》,總是忍不住想起昆德拉的「永劫回歸」。書中討論普丁如何打造俄羅斯的極權統制,進而影響世界的著作裡,史奈德從宏觀的視角提出兩個左右當代政治的虛構幻象:「線性必然政治」和「永恆迴圈政治」,來解釋民主在今日世界的挫敗。他認為前往不自由之路已然展開,需要每個人排除雜訊,謙卑而真誠的面對歷史,重新肯定真相的追尋和價值的建立,才有機會懸崖勒馬,替未來的人們在史冊上寫下美好的轉折。

膜拜「學神」的校園文化,會埋下多少挫敗與憤恨?

書評 | by 楊鎮宇 | 2024-01-18

「怪獸家長」育成學霸小孩,並非香港的獨有現象,但天外有天,中國學生的階級極為分明,竟有「學神」之稱。遙看台灣的楊鎮宇評《學神》,審視北京菁英高中生的「地位體系」,以及他們在求學時代培養的技能如何有助於日後的職場發展,背後涉及到教育階層化、菁英研究、中國發展等研究領域的認識,楊鎮宇因而帶出台灣人為何需要認識中國「學神」的問題,香港又未嘗不可從中借鑒,反思家庭、教育與社會的關係。

為什麼大雄是主角?讀《哆啦A夢》論

書評 | by 張遠 | 2024-01-08

家喻戶曉且充滿趣味的漫畫《哆啦A夢》雖然主要是小學生取向,但其中包含了許多藤子.F.不二雄對於人和世界的理解和想法。「哆啦A夢wiki」創建者杉田俊介的《哆啦A夢論》,將《哆啦A夢》的短篇〈日常生活〉與大長篇(以在異世界為主)結合在一起探討,並輔以藤子.F.不二雄的《SF短篇集》作為佐證,提出了相當深入的詮釋。

那些你不知道與未見過的小王子:記於《小王子》80周年

書評 | by 阮若缺 | 2023-12-11

今年《小王子》80歲了。它是截至目前為止,除《聖經》外發行量最多的書籍,更遑論各類書評、論文、延伸書寫,甚至周邊產品,堪稱「濫情爆點」。然而阮若缺在閱讀《遇見小王子》之後,卻意外獲得更多啟示,越發了解聖修伯里本人及其創作的心路歷程。另兩位作者搜尋了有關聖修伯里或親友散落美、法各地博物館、基金會及私人收藏的珍貴史料、原稿,尤其是對相關繪圖加以研究分析,令《小王子》重生並另賦新意。

記憶有味:聽王璞講故事

書評 | by 舒非 | 2023-11-27

每個人都有自己的故事,王璞的故事發生在長沙、上海和香港。她以三個城市為題,寫下超過半輩子的真實故事,那就是她的回憶錄《故城故事》。 王璞的《故城故事》很好看,一翻開,就讓我停不下來。這不僅僅是因為王璞是我很喜歡的作家,一向喜愛她的文字書寫,還因為她的回憶錄,除了寫出自己坎坷不平的經歷,還反映了她所處的那個時代,有很深刻的時代印記。

梁啟超身為祖國的敵人——《梁啟超:亡命》書評

書評 | by Sir. 春風燒 | 2023-09-25

戊戌政變失敗,維新派依然認為光緒總是好的,因此要保皇;平民是聽勸的,因此用盡方法令他們覺醒——維新派搖擺的性格帶來的一大弊端,就是容易軟弱和對事業陷入浪漫而不切實際的想象。譚嗣同行刑前的想法是「各國變法,無不從流血而成,今中國未聞有因變法而流血者,此國之所以不昌。有之,請自嗣同始。」但所謂「去留肝膽兩昆崙」的默契分工,極可能是浪漫的一廂情願,在道德勇氣和行動勇氣的驅使下,決定表演就義,最終換來了甚麼?許知遠寫道:「公開處決是朝廷彰顯權威的一種儀式,它也是一場暴力狂歡,總吸引著圍觀者的雀躍,作為他們單調日常生活的調劑。在一張記錄犯人被砍頭的舊照片上,圍觀者幾乎擁到了受刑者的身前,眼裡並沒有同情或恐懼。」用就義的精彩表演激起清國人的義憤、引起他們不滿專政的共鳴,也是一廂情願,事實上,權力崇拜的傳統極深的清國人,有著令外國人都驚異的極強忍耐能力,清國人但求有一個秉公執法的好政府,「完全沒有流露出打算報復的意思,而是默默地生活,對任何人都彬彬有禮」。福澤諭吉在明治初年引發的強烈迴響,很可惜沒有在另一片土地發生。

【無形・沖繩.虛實之旅】結局的意義──讀羅貴祥的《夜行紀錄》

書評 | by Sabrina Yeung | 2023-08-31

Sabrina Yeung在看《夜行紀錄》時,同時也在看《結局的意義》,這樣交錯的閱讀,令她加倍關注《夜行紀錄》那些作品的結局,因為當中的轉折似乎都是發生在結局之中,與古希臘戲劇的「突轉」不相符。故此,她思考這些發生在結局的轉折開啟了甚麼意義,呈現出怎樣的藏在事件背後的現實。

讀「神來之筆」,聽「弦外之音」——評惟得《戲謔麥加芬》

影評 | by 陳廣隆 | 2023-08-18

惟得對於電影的涉獵,無所不包,從不偏食,更曾出版影評集《戲謔麥加芬》,而陳廣隆評論此影評集,認為他比對不同大師級導演的鏡頭、引用配樂的源頭,以及自信地賞析劇本,皆是源於其觀察之細膩、而其文筆予人溫柔敦厚、義正詞嚴、細密美文的感覺,更展示了他對電影真摰的熱誠。

黃念欣 X 董啟章: 共談書評、散文與《夕拾朝花》的對話性

報導 | by 陳熙 | 2023-06-07

中大中文系教授黃念欣與作家董啟章,早前在突破中心禮堂進行「ChatDKC︰書評、散文與《夕拾朝花》的對話性」對談會,一同探討對話性的重要。由《講話文章》計劃到電台節目「開卷樂」,兩人認識之初亦是由對話展開,對比帶有鮮明立場的文章而言,對話也可被作為發掘思想和反映思想慢慢產生的過程。

《不存在的書》:在影像與文字中尋找「不存在」的真實

書評 | by 藍玉雍 | 2023-02-13

人是一種很奇怪的生物,除了想要研究世上存在的一切外,也對許多「不存在」的東西感到著迷,且著迷的程度可能往往還比現實中的事物還要來得巨大。《不存在的書》收錄了二十八篇極短篇小說,雖然這樣說,但翻開後會發現裡頭的每一則故事其實都來自於某本小說的片段,可能是小說的開頭,也可能是其中的某個情節,彷彿在逗弄讀者的心一樣,每則故事的結尾都有一種強烈的懸疑感,讓人很想知道後續。但更吊人胃口的是,作者在這裡面為我們介紹的二十八本小說,都是實際上不存在的書。

評《蒙面騎士》:拿起槍是為了放下槍的革命

書評 | by Louis @ Gunslinger 不曾遠去的硝煙 | 2022-12-23

哪怕冷戰以降的群眾運動大多以失敗告終,但是受壓迫者的境況和這些男男女女因不公而生的怒火終究是不會消散的,他們的怒火必將會展現出來,永不消滅,《蒙面騎士》一書正是訴說這個故事,戴錦華先生對薩帕塔運動精神的推崇,對女性主義的渴望和高呼「受夠了就是受夠了」的筆觸,更是教人動容。

親密的外星人與跨物種的外交家:略談《生之奧義》

書評 | by 彭礪青 | 2022-08-11

去年法國年輕哲學家巴諦斯特‧莫席左(Baptiste Morizot)的著作《生之奧義》被譯成中文,莫席左在書中直言當今的生態危機就是人類感受力的危機,彭礪青認為此書摒棄了把自然視作神聖或崇高的念頭,因為我們本來就是從自然生命而來,也應該回到生物紛繁多變的政治世界裡,而不是自縛在「人類」這個孤獨的身份裡。

「本土」不復存在,人類主宰自然——評拉圖《著陸何處》

書評 | by 彭礪青 | 2022-01-19

法國哲學家暨科學人類學家拉圖的近作《著陸何處》,主要針對特朗普退出氣候體制的決定,抨擊這種不負責任、只顧躲在牆內幻想自己偉大起來的態度,彭礪青這篇書評認為,比起各種政治意識形態的針鋒相對,拉圖希望人類打開腦袋的窗口,終止批判。

革命、刺殺、正義與大愛

書評 | by 彭礪青 | 2021-11-15

最近幾年間,卡繆著作的台灣譯本再版、重譯紛現,或者亦反映了這個政治動盪的「極端年代」。彭礪青認為,一般論者討論卡繆著作的思想軌跡時,會談到荒謬和反抗,但同時卡繆畢生也在思考殺人和被殺背後的合理性,探討透過謀殺實現革命正義的矛盾。卡繆並沒有提供一套教條,他看重的是每個人在這些困境中如何取捨。也許最後陪伴你的只是絞刑架,眾人都嘲笑你,你的革命正義、你的大愛也只能由上帝或者你自己來欣賞,明明希望懸民於水火但這些「民」卻無法明白,歷史也沒有因此而改變。真正的正義必然是矛盾而孤獨的,革命也是矛盾而孤獨的。

蘇苑姍《一個可以活下去的世界,是可能的》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2021-10-29

蘇苑姍以信念、毅力和堅持,完成了《一個活下去的世界,是可能的》的六萬多字文稿,處處透出對生命深沉的思考與堅持。這個小輯收錄律銘與江俊豪的書評,以及劉平專訪蘇苑姍的文章,願我們都不會被絕望逼死,有天能夠為她搣開一個更好的世界。

人類學的滋味:讀《人類學好野——關於人類的,我都想學》

書評 | by K.L Pang | 2021-07-26

學院知識走入民間,是出版產業的一大趨勢。在台灣,人類學已成為出版新寵,近來香港亦趕上台灣的潮流,出版了第一本面向大眾的人類學讀物,由中文大學人類學系學者合撰的《人類學好野——關於人類的,我都想學》。K.L Pang形容,書中涉及的主體廣泛,讀者能感受到人類學作為知識生產的洞見和旨趣。

從棄樹到鐘聲,或一場風暴的來臨——評陳李才詩集《漫長的霧.黝黑的光》

書評 | by 彭礪青 | 2020-12-21

詩人陳李才將他在這兩年寫成的詩,輯錄成第二部詩集《漫長的霧‧黝黑的光》。彭礪青評陳李才的詩集,題材來自對現實的觀察,直截了當地道出他的感覺。如果詩歌在這場拗手瓜的競賽中能夠戰勝速度,那麼詩就是我們延續下去的希望。

【新書】《文學單身動物園》:男作家都是愛情寫信師,珍奧斯汀卻說別相信情信

書評 | by 虛詞編輯部 | 2020-08-20

讀《文學單身動物園》這本書,看古今中外不同名人如何在情感關係中跌盪或自強,或者不禁輕嘆:在愛情面前,我們都是一樣的人。

路翎的「落後書寫」: 讀宋玉雯的《蝸牛在荊棘上:路翎及其作品研究》

書評 | by 張歷君 | 2020-07-21

研究路翎,縱然是個難度很大的題目,但張歷君的這篇書評,卻認為宋玉雯交出了一份優秀的研究報告,推進了學界對胡風和路翎的既有研究,並嘗試大膽建立一種另類的現實主義文學觀。

韓麗珠新書小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2021-09-24

比起血的苦難,墨的書寫似乎過於輕易。然而亂世有書,香港作家韓麗珠出版小說集《人皮刺繡》及反修例運動以來的散文結集《黑日》,兩本書的關聯是,它們都帶有傷害的痕跡,那是不同層面的傷害和痛苦,即使難以書寫,但我們仍可無限迫近,因著對不可能的承擔而可能。為此,虛詞編輯部特意製作小輯,當中有書評,亦有作者專訪,作為血與墨的時代紀錄。

愛是不可能,沉默的女性:讀韓麗珠《人皮刺繡》

書評 | by 黃臻而 | 2020-04-27

香港作家韓麗珠新近出版的小說集《人皮刺繡》,是尺寸如日本文庫本、可以藏進口袋裡的輕巧小書。故事所承載的重量卻與之相反,由開篇〈種植上帝〉開始,到同題作〈人皮刺繡〉,關係所換來的傷害始終環繞著角色,如書中所言,「身上被一團灰霧似的影子所籠罩」。

時代的流亡者——談《卷施》中的救贖觀

書評 | by 謝家誠 | 2019-12-06

生於亂世,我們也許都曾質問生存的意義。讀勞緯洛的《卷施》,也在關注人類永恆的命題-救贖。謝家誠在這篇書評寫到,《卷施》包含著詩化的文字、人稱互換、互文、意識流、曲式結構和對印象派繪畫的描摹,當中貫穿並串連整部作品的是救贖的主題,亦是詩小說的形式。正因為先天人性的缺陷,才能產生對世人的憐憫。救贖並不是屬於個人,乃是普世的。

世俗趣味的意義︰讀陳麗芬《華語文學與文化政治》

書評 | by 日月 | 2019-08-02

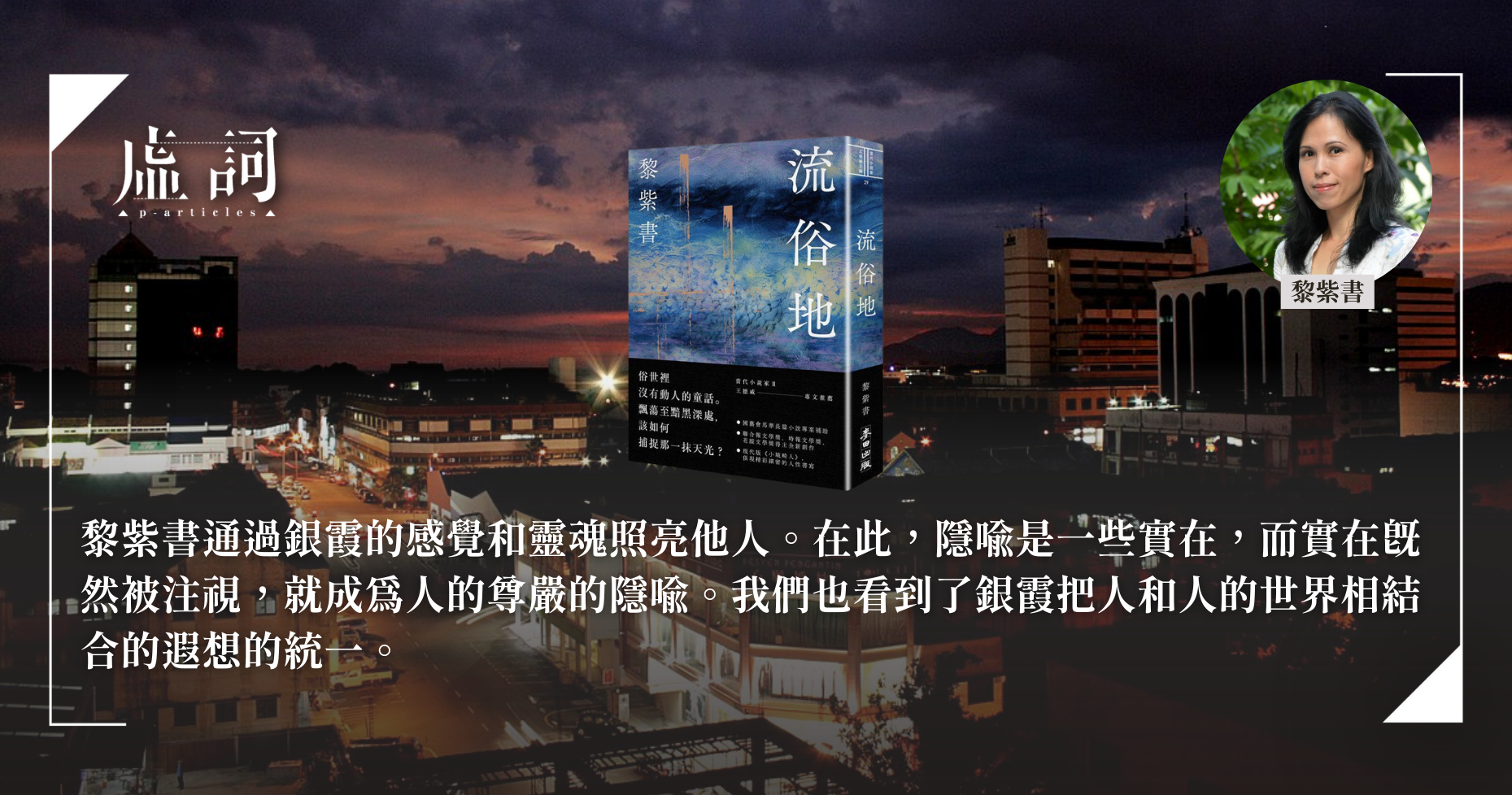

《華語文學與文化政治》於2016年由天地圖書出版,作者陳麗芬退休前為香港科技大學人文學部副教授,是一個比較文學的學者。這本書分開了兩部分,集結了十篇寫於2001-2011年間有關中港台及海外不同創作者的文字和影像作品,以及有關華文世界裏文學現象的學術論文。第一部分名為「作家與書寫」,由七篇文章組成,主要探討七位創作者的書寫/創作行為與社會文化環境千絲萬縷的關係。這些作家分別為台灣的黃國竣、廖鴻基及白先勇主、海外的張愛玲、香港的黃碧雲及導演許鞍華,還有中國的姜戎。第二部分名為「理論與文化政治」,有三篇文章,焦點則從分析文學創作轉移到探討文學批評的學者如何利用文學理論,改寫政治、社會,及文化生態和觀念。

幽默的淒涼——漫談卡爾維諾小說情節的推動力,以〈糕點店的盜竊案〉、〈黑羊〉為例

書評 | by 余龍傑 | 2019-07-27

意大利作家卡爾維諾(1923-1985)的短篇小說〈糕點店的盜竊案〉寫了一個故事,故事發生於戰爭中的意大利,德里托、傑蘇班比諾和沃拉沃拉三位賊人結夥盜竊。

無所不X──讀杜家祁《我在/我不在》

書評 | by 洪慧 | 2019-05-17

《我在/我不在》是杜家祁迄今為止唯一一本散文集,於1999年出版。其詩〈女巫之歌〉,風格凌厲,孤高決絕,絕對是香港詩歌裡極為優秀的作品。杜家祁的散文亦非常出色,作品收於《香港後青年散文集合》。其散文同樣風格凌厲,對各種不公不平之事,時而橫眉鄙夷,時而怒目瞪視,極具個性,其文章亦時時透露出她對語言文字極為敏感巧妙的理解。《我在/我不在》,恰如《女巫之歌》,亦未見有評論詳加分析。當然,杜家祁可能是不太在乎的。

讀書、讀戲、讀人——重讀黃愛玲《戲緣》

書評 | by 羅展鳳 | 2019-04-19

2000年春季,我在中文大學上愛玲的「認識電影」課,是她的學生之一。同年,相若時分,她的《戲緣》出版。課餘捧著她的書讀,如斯珍貴,小心翼翼,當時鮮見如此精緻格調的白色小書,書名與作者名字燙上啞色銀字,低調雅氣,有著宋朝極簡美學的古樸素質。今天小書已添時間歷練,素白封套漸變淡黃,暴露空氣最多的書脊,更形成深深黃銅色,抹上一份不由人的蒼蒼——像愛玲,突然不動聲色離開。

《沒有大路》就走小徑︰壞畫者馬尼尼為

書評 | by 子凡 | 2019-01-11

馬尼尼為的筆尖將傷口掰開來不斷地戳。那被劃破的原生傷口愈張愈大。她用「離經叛道」的句子,說母親壞話、批評父親、怨恨母職、仇視孩子的爸、專事無意義的事情、表揚廢物……一筆筆畫壞社會中的主流價值觀、倫理觀、道德觀,戳破世俗偽裝和平的假象。

《沉默發條》書評小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2021-12-09

2014年董啟章獲選為香港書展年度作家,他發表題為「必要的沉默」的文章,引起連串討論。事隔數年,《沉默發條》一書輯錄各方論述,再思沉默的可能。小輯收錄Edith So的書序、沐羽和彭依仁對《沉默》的回響。

馬克思都入屋

書評 | by 李達寧 | 2018-11-28

打開萬毓澤的《資本論完全使用手冊》,就有些耳目一新了。馬克思是甚麼?就是經典!經典就是,法國人類學泰斗李維史陀每次構想新研究定必要重讀的書。作者也直指說本書不是入門、導論,而是要讀出《資本論》的「廣博、深刻與歷久彌新」。這種開門見山,就不怕你不讀的氣概,實在讓我汗顏。

心身如何融合︰談《愛妻》的愛

書評 | by 林雪平 | 2019-01-03

評論《愛妻》,甚至「精神三部曲」,我覺得頗為沉重。循著「精神史三部曲」閱讀的人,可能想看董啟章如何評論文化研究式的文學評論。該方面的研究相當有意義,尤其在於處理由「必要的沉默」引伸的事件與變化。